O que está por trás do papo furado da “construção social”

O termo não tem nada a ver com curiosidade pelos fenômenos humanos com ele rotulados

O texto abaixo é um trecho do meu capítulo “O Macaco SeXX/XY: Pensando em Gênero e Sexualidade Fora dos Moldes Identitários”, no livro “A Crise da Política Identitária”, organizado por Antonio Risério (Topbooks, 2022). Desenvolvo mais o tema do capítulo no meu livro “Mais Iguais que Os Outros”, que será lançado pela Avis Rara em março de 2025.

“Construção Social” e Outras Ambiguidades

Há um mar de resultados quando se busca “gênero é construção social” na rede. O primeiro problema a ser tratado nesta afirmação, antes de “gênero”, é a ambiguidade do termo “construção social”. Entre filósofos, há respostas mais ou menos generosas ao construtivismo social. Em um volume dedicado a ressuscitar o problema da demarcação entre a ciência e disciplinas não-científicas, os organizadores chamam o construtivismo social de “uma pseudodisciplina em si”.1

Ian Hacking, fazendo uma lista de coisas sobre as quais se alegou que são constructos sociais, é generoso ao propor que na formulação de “construção social de x”, o que importa de fato é “x”, não “construção social”. Quem constrói coisas são pedreiros e marceneiros. Portanto, só pode ser uma metáfora algo como “construção social do gênero”. No começo desse uso, diz Hacking, “a metáfora da construção social tinha um excelente valor de choque, mas agora está surrada”. Se é uma mera metáfora gasta, por que é tão popular? Hacking especula uma razão:2

“Uma das atrações da ‘construção’ foi sua associação com atitudes políticas radicais, estendendo-se da ironia perplexa e do desmascarar irritadiço à reforma, rebelião e revolução. O uso da palavra declara de que lado se está.”

Em outras palavras, o uso de “construção social” é mais para sinalizar membresia em uma tribo política específica do que interesse em entender o fenômeno sobre o qual se alega que esta é sua origem.

Quanto a que natureza teria essa origem, uma das mais precisas reconstruções da construção social parece ser a do Paul Boghossian, que pensa que a alegação de que algo foi socialmente construído significa que é contingente à preferência de uma sociedade específica e seus hábitos. Essa noção fica mais nítida quando é contrastada com “um objeto que existe naturalmente, algo que existe independentemente de nós e em cuja formação não tivemos intervenção”.3

Na distinção entre sexo e gênero, geralmente é o sexo este objeto que oferece o contraste. Mas a ambição de alguns teóricos “queer” vai além: alegam que o sexo não é este objeto independente de nós: ele, também, seria socialmente construído.

Como uma parte importante da “teoria” “queer” e outros tratamentos identitários de sexo e gênero bebem do pós-modernismo, é importante considerar que tipo de estratagema intelectual seguem os pós-modernos ao defender suas ideias e seu jargão, como quando dizem que um aspecto da vida humana é socialmente construído.

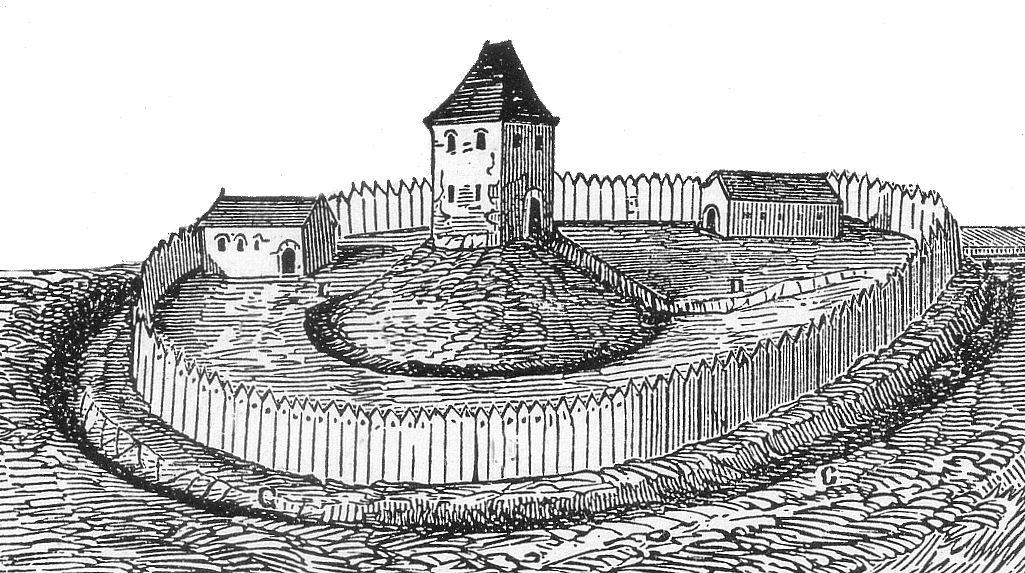

Nicholas Shackel oferece uma classificação detalhada do comportamento intelectual dos pós-modernos.4 Mais interessante no arsenal de Shackel é o que ele chama de doutrinas de mota e terreno, fazendo uma metáfora do castelo de mota, um tipo de vilarejo fortificado do período medieval. O castelo de mota antecede o castelo de pedra favorito dos contos de fada. A mota é um monte artificial no centro do terreno, no topo da qual é construída uma torre de pedra que serve de moradia para o senhor, sua família e servos, mas também como observatório contra a incursão de inimigos. A terra usada para fazer a mota é escavada de um fosso que circunda o terreno, que também é cercado por uma paliçada de madeira. O terreno é um lugar agradável, onde se pode tomar sol, cuidar das galinhas, cultivar hortas, é nele que está o povo do vilarejo. A mota é mais fria e úmida que o terreno, mas é mais segura.

Uma doutrina de mota e terreno, assim, seria aquela que tem duas versões ou interpretações: a do terreno, mais desejável para seus defensores, que avança algum interesse deles, mas é menos defensável intelectualmente e mais vulnerável a ser enfraquecida por críticas; e a da mota, que é aquela mais inofensiva, mais plausível, menos radical, que é apresentada aos críticos. Quando chegam os críticos, como saqueadores inimigos do castelo, o defensor da doutrina corre para o uso da versão da mota. Quando os críticos partem, a versão do terreno, que é a que levou os defensores à doutrina, volta a circular alegremente. Não está claro o quanto disso é consciente, mas está claro que é uma atitude intelectual desonesta.

Essa é uma descrição muito apropriada para o construtivismo social. A ambiguidade do termo “construção social” é uma ambiguidade estratégica. Se tudo o que se quer dizer com “o gênero é construção social” é que há aspectos de ser homem ou ser mulher que seriam totalmente diferentes se a sociedade fosse outra, essa é uma verdade trivial. Sabemos que o uso de saias, brincos e demais modificações corporais, cortes de cabelo e salto Luís XV são marcadores muito variáveis do que é considerado feminino ou masculino, muito determinados pela cultura. Esta é a versão de mota. A versão de terreno é nada menos que o determinismo sociocultural: que não há aspecto de ser homem ou mulher que seja um objeto do mundo real cuja existência não depende da nossa intervenção.

Por que os construtivistas sociais não abandonam o termo “construção social”? Fora os motivos mais inocentes, um menos cândido já foi sugerido: serve para sinalizar lealdade a uma coalizão política. Não é uma coalizão qualquer, mas uma coalizão que tem uma propensão a se ver como mais moral e mais preocupada com injustiças aos marginalizados que as outras. Uma coalização em que o autoelogio é importante. Não sinalizar que se é parte dela é perder a chance de ser visto como pessoa empática, virtuosa, solidária.

Declarar-se “determinista sociocultural” não só não tem esse efeito de autoelogio, como tem o efeito de dar a cara a tapas intelectuais sobre a plausibilidade da tese do terreno. Além disso, já sugere algum tipo de equivalência ao temido “determinismo biológico”. Corre-se o risco de os pares não verem problema só em “biológico”, mas também em “determinista”. Mesmo se for social, determinismo é feio! Assim como positivismo, cartesianismo, reducionismo, biologicismo (?) e outras figuras do Liber Monstrorum de inimigos da justiça social e da correta visão do que é o ser humano. Não é de bom tom declarar segurança sobre as fontes causais de fenômeno humano nenhum, parecem pensar os aldeões do castelo de mota. O humanismo demanda ambiguidade, incerteza e ausência de espinha dorsal na hora de se afirmar qualquer coisa objetiva a respeito de humanos.

Somando tudo: um resumo atualizado

Declarar algo “construção social” é basicamente a forma covarde de avançar a tese do determinismo cultural dessa coisa (que só a cultura a causa), sem se comprometer explicitamente com o radicalismo da tese, mantendo negabilidade plausível.

É raríssimo encontrar algum biólogo realmente comprometido com a tese do determinismo biológico. Por exemplo, que a inteligência é completamente causada pelos genes e nada mais. Se um desses raros biólogos deterministas quiser esconder sua tese radical, ele pode imitar os deterministas culturais e inventar que “a inteligência é construção ontogênica”. Ontogenia é um nome chique para desenvolvimento, então “ontogênico” não tem compromisso automático com os genes, mas o sugere para os amigos deterministas biológicos.

É uma passivo-agressividade epistemológica, em que você pode avançar teses radicais com termos ambíguos, escondendo o radicalismo por trás da ambiguidade quando estiver sob ataque de críticos.

Pigliucci, Massimo, e Maarten Boudry. 2013. Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem. University of Chicago Press. Edição Kindle, localização 147.

Hacking, Ian. 1999. The Social Construction of What? Harvard University Press, p. 35.

Boghossian, Paul. 2017. "O que é a construção social?" Revista Crítica. 27 de agosto de 2017. https://criticanarede.com/fil_desconstrucao.html.

Shackel, Nicholas. 2005. "The Vacuity of Postmodernist Methodology". Metaphilosophy 36 (3): 295–320.

Aguardando seu livro "en avant premiere". E irei aos autógrafos! Abraço ao Dileto Amigo !